Birnen-Bohnen-Speck-Eintopf

Deftiges aus der Herbstküche!

Birnen-Bohnen-Speck-Eintopf

Gerade im Winter genau das Richtige – ein deftiger Eintopf aus der bäuerlichen Küche

Zutaten

- 375 g geräucherter, durchwachsener Speck

- 750 g grüne Bohnen

- 1 Zweig Bohnenkraut

- 500 g festkochende Kartoffeln

- 500 g feste Birnen

- 2 EL Mehl

Zubereitung

-

Den Speck in etwa ½ cm dicke Scheiben schneiden und 15 Minuten in Wasser kochen lassen.

-

Die Bohnen putzen, waschen, in circa 4 cm lange Stücke brechen, mit dem Bohnenkraut zum Speck geben und mitkochen lassen.

-

Die Kartoffeln schälen und in Würfel schneiden. Die Birnen schälen, entkernen und vierteln. Beides zum Eintopf geben. Weitere 15 Minuten garen lasssen.

-

Das Mehl mit etwas Wasser verquirlen, dazugeben und noch einmal kurz aufkochen. Abschmecken und servieren.

Tipp

Wer möchte kann eine leichte Mehlschwitze anrühren und den Eintopf dazugeben statt das Mehl direkt in den Eintopf zu geben.

Dadurch wird das Ganze noch sämiger. Dazu am besten ein fruchtiges Bier.

Kürbissuppe

Rezept für Kürbissuppe

Sämiger Herbstgenuss!

Kürbissuppe

Zart-nussiger Kürbis trifft auf cremige Sahne: Den Klassiker Kürbissuppe können Sie einfach und schnell selber machen. Ein Rezept, das der ganzen Familie schmeckt und nach Belieben verfeinert werden kann.

Zutaten

- 1 Kürbis ca. 1 kg

- 1 Zwiebel

- 25 g Butter

- 1 Liter Gemüsebrühe

- 50 ml Sahne

- Salz und Pfeffer

- Muskatnuss

- 1 Prise Zucker

- 1 Prise gemahlener Ingwer

Zubereitung

-

Den Kürbis halbieren, entkernen und die Fasern entfernen. Dann schälen und das Fruchtfleisch würfeln. Übrigens: Beim Hokkaido-Kürbis kann die Schale mit verwendet werden.

-

Die Zwiebel klein schneiden und in einem Topf mit der Butter glasig braten. Die Kürbiswürfel kurz mit andünsten.

-

Die Zwiebel und den Kürbis mit der Gemüsebrühe übergießen und bei geschlossenem Deckel ca. 15 Minuten bei mittlerer Hitze gar kochen, anschließend pürieren. Die Suppe mit Sahne, Salz und Pfeffer, etwas geriebener Muskatnuss, Zucker und Ingwer abschmecken.

-

Servieren Sie die Suppe nach Belieben mit 1-2 TL Crème fraîche und mit gerösteten Kürbiskernen oder ein paar Tropfen Kürbiskernöl.

Bayerische Auszogne

Rezept für Auszogne

Süß und schmalzig

Bayerische Auszogne

Kiachl, Küchle, Auszogne, Bauernkrapfen … Wie auch immer Sie das runde Schmalzgebäck nennen, am besten schmeckt's doch an Kirchweih. Wir zeigen Ihnen, wie's geht.

Zutaten

- 500 g Mehl

- ½ Würfel frische Hefe

- 250 ml warme Milch

- 50 g Butter

- 30 g Zucker

- 1 Prise Salz

- 2 Eier

- 1 kg Butterschmalz zum Ausbacken

- Puderzucker zum Bestäuben

Zubereitung

-

Das Mehl in eine Schüssel geben und in die Mitte eine Mulde drücken. Die Hefe zerbröckeln, in etwas warmer Milch auflösen und in die Mulde gießen. Zugedeckt etwa 15 Minuten gehen lassen, bis Blasen entstehen.

-

Dann Butter, Zucker, Salz und die Eier dazugeben und gut durchkneten, bis der Teig glatt und geschmeidig ist. Den Teig etwa 30 Minuten an einem warmen Ort zugedeckt gehen lassen.

-

Aus dem Teig 12 Kugeln formen und auf einer bemehlten Arbeitsfläche nochmals für 10 Minuten ruhen lassen. Das Butterschmalz in einem großen Topf erhitzen.

-

Die Kugeln mit beiden Händen ziehen und gleichzeitig drehen, damit die typische Form entsteht. Innen sollte der Teig sehr dünn sein und außen am Rand dick.

-

Die Auszognen vorsichtig in das heiße Butterschmalz legen und goldbraun herausbacken. Dabei immer wieder mit einem Löffel heißes Butterschmalz über die Mitte gießen. Nach etwa 5 Minuten sind sie fertig. Gut abtropfen lassen.

-

Am besten schmecken die Auszognen noch warm und mit Puderzucker bestäubt.

Birnenkuchen mit Nüssen

Rezept für Birnenkuchen mit Nüssen

Ein herbstlicher Genuss!

Birnenkuchen mit Nüssen

Der perfekte Kuchen für goldene Herbsttage

Zutaten

- 6 Birnen

- 4 EL Zitronensaft

- 150 g Walnüsse gemahlen

- 50 g Haselnüsse gemahlen

- 250 g Butter

- 200 g Zucker

- 1 Päckchen Vanillezucker

- 1 Prise Salz

- 2 TL Zimt

- 4 Eier

- 300 g Mehl

- 2 TL Backpulver

- 150 g Aprikosenmarmelade

Zubereitung

-

Die Birnen waschen, halbieren und das Kerngehäuse entfernen. Den Zitronensaft mit etwas Wasser verdünnen und die Birnen darin einlegen.

-

Butter, Zucker, Vanillezucker, Salz und Zimt in einer Schüssel schaumig rühren. Eier nach und nach dazugeben und weiterrühren, bis die Masse cremig ist. Den Backofen auf 175 Grad vorheizen.

-

Mehl mit Backpulver mischen und in die Schüssel mit der Eiermasse sieben. Die gemahlenen Walnüsse und Haselnüsse dazugeben und kurz unterrühren.

-

Den Teig in eine Springform (28 cm) gießen. Die Birnenhälften in Spalten schneiden und auf dem Teig verteilen. Den Kuchen etwa 45 Minuten backen.

-

Den fertigen Kuchen abkühlen lassen und mit erhitzter Aprikosenmarmelade bestreichen. Wer mag, kann den Kuchen noch mit ein paar Walnusskernen oder Haselnussblättchen bestreuen. Fertig!

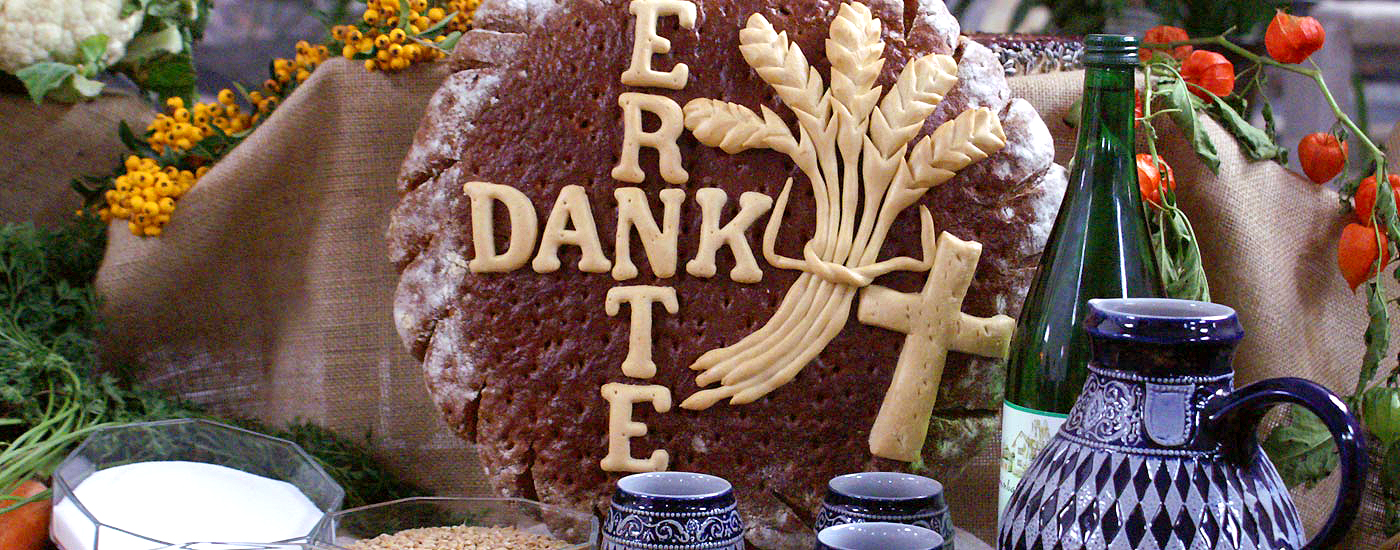

Ein Fest der Dankbarkeit

Erntedank

Ein Fest der Dankbarkeit

Wenn pralle Kürbisse, rote Äpfel, aromatische Trauben, getrocknete Weizenähren und leuchtende Sonnenblumen den Altar in der Kirche schmücken, dann ist es wieder soweit: Erntedank steht vor der Tür! Dann finden wieder vielerorts festliche Gottesdienste statt, bei denen die landwirtschaftlichen Produkte geweiht werden. In manchen Gemeinden werden auch Prozessionen veranstaltet, bei denen prächtig geschmückte Wägen durch den Ort ziehen.

Das Erntedankfest soll die Freude über die erfolgreich eingeholte Ernte im Herbst verkünden. Gleichzeitig dient es dazu, der Natur und vor allem auch Gott für die Erträge und Gaben der Felder zu danken und um gutes Wetter im nächsten Jahr zu bitten.

Erntedank: Ein herbstlicher Brauch mit langer Tradition

Jeden Tag genug Essen zu haben, ist für uns zu einer Selbstverständlichkeit geworden. Das war allerdings nicht immer so. In früheren Zeiten war der Großteil der Menschen unmittelbar von der Landwirtschaft und damit von der Natur abhängig. Ihr Überleben war untrennbar damit verbunden, ob die Ernte gut oder schlecht ausfiel. Denn sie war die Grundlage dafür, dass es im Winter genügend Lebensmittelvorräte gab. War die Ernte abgeschlossen und reich ausgefallen, bedankten sich die Menschen dafür mit einem großen Fest.

Die Wurzeln der Erntedankfeste kann man bis in die vorchristliche Zeit zurückverfolgen. Denn der Brauch, höheren Mächten für eine gute Ernte zu danken, ist fast so alt wie die Menschheit selbst. Für das Christentum gibt es Belege, dass bereits im 3. Jahrhundert die ersten Erntedankfeste gefeiert wurden.

Anders als für Weihnachten und Ostern gibt es für das Erntedankfest keinen einheitlichen Termin, da die Ernte je nach Klimazone zu verschiedenen Zeiten eingebracht wird. In den meisten katholischen Gemeinden wird das bunte Kirchenfest aber heutzutage üblicherweise am ersten Sonntag im Oktober gefeiert. Der fällt dieses Jahr auf den 1. Oktober.

Offizieller Bestandteil des Kirchenjahres ist das Erntedankfest übrigens bis heute nicht. Das bedeutet, die Gemeinden sind nicht dazu verpflichtet, das Fest zu feiern. Trotzdem ist der Brauch des Erntedanks seit langem in vielen Orten fest verwurzelt und gehört zu den prächtigsten Feiern des Jahres.

Ein bunte Krone und ein Körnerbild

In manchen Orten wird für die Erntedank-Prozession oder für den Gottesdienst eine aufwendige Erntekrone aus Getreide oder Weinreben geflochten. In mühevoller Handarbeit werden die Ähren und Reben in vier Strängen an das Kronengestell gebunden und mit Blumen, Feldfrüchten und bunten Bändern geschmückt.

Die Erntekrone spielt eine wichtige Rolle beim Erntedankfest. Die kreisrunde Basis steht für die Unendlichkeit. Man hofft, dass es auch im nächsten Jahr wieder eine reiche Ernte und damit genug Nahrung gibt. Die Krone ist ein Zeichen für die Macht der Natur, derer sich der Mensch immer bewusst sein soll.

In der Pfarrkirche St. Martin im schwäbischen Gundelfingen gibt es eine ganz besondere Tradition. Hier wird vom Frauenkreis ein Körnerbild in der Kirche ausgelegt, das vom 1. bis zum 5. Oktober bewundert werden kann. Dieses Jahr mit dem Motiv eines Schutzengels.

Besondere Erntedankfeste in Bayern 2019

Erntedankprozession in Mittenwald

In der Karwendelregion locken traditionelle Erntedankprozessionen jedes Jahr viele Besucher an. In der Pfarrkirche St. Peter und Paul in Mittenwald beginnt am 1. Oktober um 8:30 Uhr der Erntedankgottesdienst. Anschließend findet eine farbenfrohe Prozession durch den Ortskern statt. Viele Vereine, eine Musikkapelle und die Einwohner in ihrer traditionellen Tracht werden dann zu sehen sein.

Wann?

Sonntag, 6. Oktober 2019, ab 8:30 Uhr

Wo?

Pfarrkirche St. Peter und Paul

Matthias-Klotz-Straße 2

D-82481 Mittenwald

www.veranstaltungen.alpenwelt-karwendel.de

Erntedankfest im Markus Wasmeier Freilichtmuseum in Schliersee

Das Markus Wasmeier Freilichtmuseum in Schliersee lädt Sie am 1. Oktober zum traditionellen Erntedank ein. Um etwa 11:30 Uhr wird vor der kleinen Heilig-Kreuz-Kapelle eine Feldmesse abgehalten, an der alle Museumsbesucher teilnehmen können. Im Anschluss daran können Sie im altbayrischen Wirtshaus bei einer gemütlichen Brotzeit mit selbstgebrautem Bier und frischgebackenem Holzofenbrot einkehren.

Wann?

Sonntag, 6. Oktober 2019, ab 10:00-17:00 Uhr

Wo?

Markus Wasmeier Freilichtmuseum Schliersee

Brunnbichl 5

D-83727 Schliersee / Neuhaus

www.wasmeier.de

Was kostet der Eintritt zum Muesum?

Erwachsene: 8,90 Euro

Kinder von 8 bis einschließlich 15 Jahre: 4,90 Euro

Kinder bis einschließlich 7 Jahre frei

Erntedankfest in den Hermannsdorfer Landwerkstätten in Glonn

Das Erntedankfest in den Hermannsdorfer Landwerkstätten ist ein fröhliches Fest für Groß und Klein. Ein gemeinsamer Gottesdienst, musikalische Unterhaltung, frische Köstlichkeiten an Essensständen und ein abwechslungsreiches Programm mit Führungen durch die Werkstätten sorgen für einen spannenden Familientag. Auch der Hofmarkt hat an diesem Tag geöffnet.

Wann?

Sonntag, 6. Oktober 2019, 11:00-18:00 Uhr

Wo?

Herrmannsdorfer Landwerkstätten GmbH und Co. KG

Herrmannsdorf 7

D-85625 Glonn

www.hermannsdorfer.de

Ab der S-Bahnstation Grafing Bahnhof gibt es einen kostenlosen Bus-Shuttle.

Was kostet eine Führung?

Erwachsene: 5,00 Euro

Tagesticket für alle Führungen Erwachsene: 15,00 Euro

Kinder bis 14 Jahre: 2,00 Euro

Tagesticket für alle Führungen Kinder: 6,00 Euro

Führungen durch die Werkstätten finden zu jeder vollen Stunde von 12:00-16:00 Uhr statt. Tickets gibt's am Info-Cube auf dem Hof.

Berggottesdienst zum Erntedank auf der Winklmoosalm in Reit im Winkl

Am Sonntag, den 1. Oktober, findet auch auf der Winkelmoosalm um 14 Uhr ein Erntedankfest statt. Von dort haben Sie einen wunderschönen Blick auf das Winklmoos und die Steinplatte. Bei schönem Wetter im Freien am Wegkreuz neben der Kapelle Mariä Himmelfahrt und bei schlechtem Wetter in der Bergkapelle St. Johann im Gebirg. Begleitet wird der Berggottesdienst von Alphornbläsern.

Wann?

Sonntag, 6. Oktober 2019, 14:00 Uhr

Wo?

Winkelmoosalm

D-83242 Reit im Winkl

www.reitimwinkl.de

Die Winkelmoosalm ist mit dem Bus, dem Auto oder zu Fuß erreichbar.

Erntedankaltar und Körnerteppich in der Stadtpfarrkirche St. Martin in Gundelfingen

In der Pfarrkirche St. Martin im schwäbischen Gundelfingen können Sie fünf Tage lang einen der größten und am prächtigsten geschmückten Erntedankaltäre der Region bewundern. Eine weitere Besonderheit ist der liebevoll gestaltete Körnerteppich, der jedes Jahr anlässlich des Erntedankfestes in der Kirche ausgelegt wird.

Wann?

Sonntag, 6. Oktober bis Donnerstag, 10. Oktober 2019

Wo?

Stadtpfarrkirche St. Martin

Am Wehrgang 1A

D-89423 Gundelfingen an der Donau

www.gundelfingen-donau.de

Die Termine und Zeiten sind ohne Gewähr. Am besten informieren Sie sich im Voraus bei den jeweiligen Touristenbüros oder Gemeinden.

„A guada Kirta dauert bis zum Irda“

Kirchweih

„A guada Kirta dauert bis zum Irda“

„A guada Kirta ...

... dauert bis zum Irda“, sagt der Volksmund und meint damit: Eine richtige Kirchweih muss bis in die Morgenstunden des Dienstags (altbayerisch: Irda) nach dem Kirchweihmontag dauern. Ein zünftiges Fest also, das am dritten Wochenende im Oktober gefeiert wird, so hat es die Obrigkeit 1866 festgelegt. Heuer ist das vom 19. bis zum 21. Oktober.

Über lange Zeit veranstaltete jede Kirchengemeinde ihre eigenen Festlichkeiten. Zum einen das Patroziniumsfest, zu Ehren des Namenstags des Kirchenpatrons und zum anderen das Fest zur Gründung und Weihe der örtlichen Kirche. So wurden das ganze Jahr über Feiern veranstaltet, denn irgendwo war immer Kirchweih.

Das war der Obrigkeit allmählich zu viel Gaudi, sodass sie die Dorfkirchweih abschaffte und einen zentralen Termin, den dritten Sonntag im Oktober, für die Allerweltskirta festlegte. Denn bis dahin war in der Regel die Ernte eingebracht, sodass auch die Knechte und Mägde ausgiebig mitfeiern konnten.

Gänsebraten und Kirchweihnudeln, mmh!

In früheren Zeiten war Kirchweih zusammen mit Erntedank vor allem im ländlichen Raum eines der wichtigsten und ausladendsten Feste im Jahr – sozusagen das zentrale Herbstfest nach der Ernte. Ein Ausgleich für die schwere Arbeit auf dem Feld.

Und da ließen es sich die Menschen gut gehen. Das Essen zu Kirchweih war dementsprechend üppig, die Stimmung mit Musik und Tanz ausgelassen. In vielen Gemeinden auf dem Land ist das Fest auch heute noch immer ein wichtiger Bestandteil des Brauchtums.

Neben den typischen Spezialitäten wie Enten- oder Gänsebraten mit Knödel und Blaukraut gab es in heißem Schmalz herausgebackene Kirchweihnudeln, die auch heute noch gern an Kirchweih gegessen werden. In Oberbayern sind sie bekannt als Auszogne, in Tirol heißen sie Kiachl und im Rest von Österreich Bauernkrapfen. Egal, wie das Gebäck genannt wird: Sie sind eine süß-schmalzige Versuchung, die Sie unbedingt probieren sollten!

Hui, was für eine Gaudi!

Zu den Festlichkeiten rund um Kirchweih gehört neben Musik, Tanz und deftigem Essen auch die fast in Vergessenheit geratene Kirtahutschn, die besonders in Oberbayern noch bekannt und bei Kindern sehr beliebt ist.

Die große Längsschaukel besteht aus einem drei bis fünf Meter langen Holzbrett, das mit zwei dicken Seilen oder Ketten an den Scheunenbalken eines Stadels befestigt wird. Nur anlässlich des Kirchweih-Wochenendes hat man sie früher aufgebaut. Ursprünglich übrigens nicht nur für Kinder gedacht, sondern vor allem für die Erwachsenen. Bis zu 10 Personen finden Platz auf so einer Hutschn. Das war und ist auch heute noch eine wahre Gaudi!

Zur Stärkung der Besucher nach dem Hutschn gibt es auch hier meist das traditionelle Kirchweih-Essen, wie Gänse- oder Entenbraten mit Blaukraut und Knödeln und zur Nachspeise Schmalzgebäck und andere Schmankerl zu kaufen.

Hier gibt's einen kleinen Vorgeschmack:

In Arget bei München können Sie sich am Kirchweih-Sonntag ab 11 Uhr im Humpl-Stadl auf die Kirtahutschn schwingen. Die Argeter Blaskapelle sorgt für zünftige Stimmung und es gibt frische Kirtanudeln.

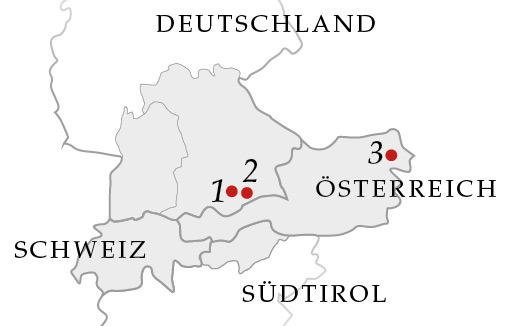

Kirta, Kilbi, Kirschta?

Wie sagt man denn eigentlich bei Ihnen zuhause zu Kirchweih? Kirta, Kirtag oder vielleicht Chilbi? Je nach Region wird dieser Festtag nämlich ganz unterschiedlich genannt.

In Oberbayern sprechen die Menschen von der Kirta, in Österreich ist es der Kirtag oder die Kirda, speziell in Vorarlberg sagt man Kilbi, in Südtirol wird vom Kirchtag oder Kirschta gesprochen und in der Schweiz wird sie Chilbi genannt.

Hoch droben am Baum

In Südtirol wacht der Kirta-Michl oder Kirchtamichl, eine lebensgroße Strohpuppe, über das fröhliche Kirchweihtreiben am Dorfplatz. Die Puppe hängt hoch oben an der Spitze eines langen Baumstammes und ist in der traditionellen Tracht des Ortes gekleidet.

Der Brauch ähnelt denen des Maibaum-Aufstellens. So gab es beim Kirta-Michl früher die weit verbreitete Tradition, die Puppe der Nachbargemeinde zu stehlen, um Bier und eine gute Brotzeit als Auslöse herauszuschlagen. Heutzutage wird dieser Teil des Brauches kaum mehr praktiziert. Der Kirchtamichl ist meist bloß noch ein Symbol für das Kirchweihfest. Nach den Festlichkeiten wird die Puppe oft versteigert und der Erlös für gemeinnützige Zwecke gespendet.

Die Singlebörse von früher

Ums Verkuppeln geht's beim Betteltanz in Raisting am Ammersee. Feste waren früher für die Dorfbevölkerung auch immer beliebte Heiratsmärkte, auf denen man den zukünftigen Partner ausspähen konnte, ohne gegen die strenge dörfliche Moral zu verstoßen. Diese Tradition lebt beim Betteltanz auch heute noch weiter.

Etwa zwei Monate vor dem Kirchweihwochenende werden zwei ledige Ruatenbuam ausgewählt, die sich unter den Dorfmädchen je ein Ruatenmadl aussuchen. Benannt sind die Ruatenbuam nach der mit Blumen und Bändern geschmückten Rute, die sie am Tag des Betteltanzes bei sich tragen.

Wochenlang „betteln“ die beiden Ruatenpaare dann die ledigen Burschen und Dirndln im heiratsfähigen Alter zum Tanz. Wen sie dann mit wem zum Betteltanz verkuppeln, wird streng geheimgehalten. Erst bei der „Verpaarung“ am Kirchweihmontag, wenn die Ruatenbuam die Namen der Tänzer und Tänzerinnen vorlesen, die für diesen Nachmittag ein Paar sind, wird das Geheimnis gelüftet. Den genauen Ablauf zum bayerischen Kuppelbrauch zu Kirchweih gibt's bei der AmmerseeRegion eG.

Mit Fackeln und Gesang

Ernst und beschaulich geht es dagegen beim traditionellen Kirchtasingen in Unterammergau zu. Mit dieser Veranstaltung erinnern die Unterammergauer an die zwei großen Dorfbrände im Jahr 1777 und 1836, bei denen große Teile des Ortes beschädigt wurden.

Etwa 30 Sänger ziehen am Abend des Kirchweihsamstags (dieses Jahr am 19. Oktober) ab 20 Uhr mit Fackeln und Gesang durch den Ort. An neun Stationen halten sie an und erinnern mit ihren Liedern die Zuhörer, immer vorsichtig mit dem Feuer umzugehen. Nach etwa 2 Stunden endet das Kirchtasingen vor der Pfarrkirche.

Treffpunkt:

Schillingpaula Haus

Dorfstr. 2

D-82497 Unterammergau

Weitere Informationen gibt's bei der Tourist Info Unterammergau.

Knackige Versuchung

Apfelernte am Bodensee

Knackige Versuchung

Elf Mal schlägt die Frickinger Kirchturmglocke. Satt und klar weht ihr Klang vom Dorf über die Felder herein in die Apfelplantage. Fridolin Grundler horcht und nickt zufrieden. „Guter Wind“, sagt der Obstbauer.

Guter Wind, das bedeutet gutes Wetter. Bald darauf brechen die ersten Sonnenstrahlen durch die kühlen Nebelschwaden, die seit dem Morgen dicht zwischen den Apfelbäumen hingen. Nicht lange, und die Herbstsonne wird sich den Tag zurückerobert haben.

Im Herbst beginnt die Apfelernte am Bodensee.

Jakob, Marius, Biscek, Andrej und Wojtek schlüpfen aus ihren warmen Jacken und blinzeln zuversichtlich in den blau-weißen Oktoberhimmel, der einen schönen warmen Montag verheißt. Seit acht Uhr sind die polnischen Erntehelfer bei der Arbeit, und viele Stunden liegen noch vor ihnen.

Jedes Jahr kommen sie zur Apfelernte am Bodensee, dem zweitgrößten Obstanbaugebiet Deutschlands. Etwa 1600 Bauern bewirtschaften die Obstanlagen auf der deutschen Seite des Sees. Auf dem Großteil der rund 7000 Hektar wachsen Äpfel.

Aromatische und knackfrische Äpfel, so weit das Auge reicht: Da will man gleich reinbeißen ...

Vom 10. September bis 1. November ist Erntezeit. Dann verwandelt sich die Bodenseeregion in ein Apfelparadies: Äpfel, so weit das Auge reicht.

Üppige Apfelplantagen säumen die Straßen, hinter jeder Kurve taucht ein Traktor auf, vollbeladen mit knackigen Früchten, in den Höfen stapeln sich Apfelkisten, die Restaurants und Wirtshäuser rufen Apfelwochen aus, und kleine Verkaufsstände vor den Häusern bieten alles an, was sich aus dem heimischen Obst machen lässt. Es riecht nach Äpfeln, es schmeckt nach Äpfeln.

Die mobile Saftpresse von Rainer Bauer läuft auf Hochtouren.

Auf dem Parkplatz des Strandbads in Kressbronn steht Rainer Bauer schon seit den frühen Morgenstunden in seiner mobilen „SaftMoschte“, einer Presse auf Rädern. Die Badeanstalt schlummert trist und still ihrem Winterschlaf entgegen, doch vorn auf dem Parkplatz zischt und dampft es aus allen Rohren. Hobbygärtner liefern die Ernte aus ihren Gärten an.

Wie jedes Jahr ist auch Claudis van Rinsum da. „Vier große und zwei kleine Bäume“ hat der Witwer, „zu viel für einen alten Mann“, wie er sagt. Mit dem Apfelkuchen, den er hin und wieder bäckt, bringt er die vielen Äpfel nicht los. Alle einlagern kann er auch nicht, darum lässt er sie in der Presse zu Saft verarbeiten. 105 Liter lädt er in sein Auto.

Die mobile SaftMoschte läuft schon seit dem Morgen auf Hochtouren.

Unermüdlich füllt Rainer Bauer den frisch-gepressten Apfelsaft noch heiß in Beutel ab.

Hobbygärtner aus den umliegenden Gemeinden liefern ihre Äpfel in Kisten an.

Nach ihm kommt der Waldkindergarten an die Reihe. Die Kinder durften vor einigen Tagen bei einem Obstbauern Äpfel ernten, nun füttern sie eifrig das röhrende Monstrum und schauen zu, wie der duftende heiße Saft in die hellgrünen Mitnahme-Boxen fließt. Nachdem die erste Begeisterung verflogen ist, packt die bereitstehende Mütter-Hilfstruppe mit an.

Max Hubert Schuh vom Vorstand des Eine-Welt-Ladens wird also noch etwas Geduld brauchen, bis seine Kisten mit Spendenobst dran sind. Aber dann dürfte der Saftverkauf gesichert sein bis zur Ernte im nächsten Jahr.

Bei Obstbauer Grundler werden fast 50.000 Apfelbäume abgeerntet.

In etwas größeren Dimensionen denkt Obstbauer Grundler: Er ist Herr über fast 50.000 Apfelbäume. Während der Erntezeit wird sechs Tage die Woche gepflückt, bei jedem Wetter. Zwei Pflücker links, zwei rechts, dazwischen der Wagen mit den großen grünen Plastikkisten, die sich verblüffend schnell mit dunkelroten Äpfeln füllen.

Vier Pflücker bilden gewöhnlich einen Erntezug; weil die jungen Polen zu fünft sind, arbeiten sie auf einer Seite zu dritt. Reihe für Reihe wird abgeerntet, das sind 300 Bäume links, 300 Bäume rechts pro Reihe. Auf der Fläche von zweieinhalb Hektar – so groß ist diese Plantage – ergibt das um die 9000 Bäume.

Jonagold

saftig, süß mit feinsäuerlichem Aroma

guter Tafel-, Back- und Kochapfel

Elstar

mittelfest, saftig, süßsäuerlich, aromatisch

beliebter Tafel- und Kochapfel

Kiku

sehr fest, dezent süß, säurearm

Tafelapfel

Wobei es sich allerdings höchstens um Bäumchen handelt. Sie haben weder dicke Äste, die stark genug wären für Kinderschaukeln, noch dichte Kronen, die kleinen Apfeldieben ein Versteck bieten.

Stattdessen ragen dünne Stöcke aus der Erde, festgebunden, weil sie sich selbst nicht halten können, die kurzen Zweige reichen gerade mal bis auf eine Höhe von 2,50 Meter. Dort stoßen sie an das riesige Netz, das sie vor dem gefürchteten Hagelschlag schützt, der im Frühjahr innerhalb von Minuten ganze Ernten vernichten kann.

Beim Apfelanbau geht es nicht um dicke Äste, sondern um dicken Ertrag.

Beim Obstbau geht es nicht um Schönheit und Romantik, sondern ums Geschäft. „Der Obstbauer will keine Äste, sondern Äpfel“, stellt Fridolin Grundler nüchtern fest. Die Formel dafür lautet: Je weniger Wachstum, desto größer der Ertrag. Der hängt dick, fest und rotbackig an den Zweigen.

Mit sicherem Blick entscheidet Marius, welche Früchte er pflückt und welche hängen bleiben bis zum zweiten oder dritten Erntedurchgang. So oft werden er und seine Kollegen in den nächsten Wochen immer wieder von Baum zu Baum gehen und Apfel für Apfel pflücken, bis auch der letzte geerntet ist.

Perfekte Äpfel haben einen Stiel und eine makellose Schale.

Zwei Pflücker links, drei rechts, dazwischen der Wagen mit den großen Apfelkisten.

Die Erntehelfer pflücken die Äpfel flink, aber vorsichtig und legen sie behutsam in die Kisten.

Apfelernte ist Handarbeit. Die süßen Früchte sind empfindlich, und der Handel will Bilderbuch-Obst. Perfekte Äpfel haben einen Stiel und eine makellose Schale.

Für die Erntehelfer heißt das, flink, aber vorsichtig zu pflücken und die Äpfel behutsam in die Kisten zu legen. Ein Wurf hätte Druckstellen zur Folge, die nicht nur der Ästhetik schaden, sondern den Apfel auch schneller faulen lassen. Ähnlich ist es mit einem fehlenden Stiel: Die kleine Wunde, die er hinterlässt, ist eine potenzielle Fäulnisquelle. Schwer schaut die Arbeit nicht aus, aber man braucht doch Übung.

Perfekt ist ein Apfel mit Stiel und ohne Druckstellen.

Bei meinem Selbstversuch regnet es Blätter, weil sich die Stiele so hartnäckig an die Triebe klammern, und einige Nachbaräpfel purzeln zu Boden. Was Jakob, Marius, Biscek, Andrej und Wojtek spielerisch mit einer Hand machen, will mir auch mit zwei Händen nicht gelingen. Erst nach mehreren belächelten Fehlversuchen ist ein Apfel mit Stiel geschafft.

Früchte mit kleinen Fehlern wandern sofort in die Mostkiste. Sie werden größtenteils zu Saft verarbeitet oder landen in der Schnapsbrennerei der Grundlers und werden zu hochprozentigem „Paradieswasser“ im familieneigenen Landgasthof Paradies. Hier verwöhnt Tochter Katharina bereits in der fünften Generation die Gäste im Herbst mit Apfelkreationen.

Es dauert zwanzig Stunden, bis die Scheiben als knusprige Apfelchips wieder aus dem Trockenofen herauskommen.

Am Hundweilerhof von Familie Braun führt die Apfelspur nicht in die Küche, sondern in die Garage unterm Haus, inmitten einer der Apfelplantagen. Frisch vom Baum werden aus den Äpfeln hier knusprige Apfelchips gemacht, die dann im schmucken Hofladen und über das Internet verkauft werden.

Große Holzgitter voller Apfelscheiben stapeln sich vor dem Trockenofen. Zwanzig Stunden dauert es, bis zwei Zentner Äpfel als leckere und gesunde Knabberei wieder herauskommen. Am besten zum Trocknen eignet sich der Elstar, erklären Heidrun und Thomas Braun, denn bei dieser Sorte „ist das Säure-Zucker-Verhältnis optimal“.

Kanzi und Kiku sind die neusten Mitglieder der Apfelfamilie.

Der Elstar ist ein typischer Bodensee-Apfel, ebenso wie der Jonagold, der auf der Grundler-Plantage geerntet wird. Red Prince heißt diese spezielle Sorte. Fünfzehn Kisten haben die Männer bis zum frühen Nachmittag gefüllt. Der „rote Prinz“ ist ein bodenständiger Allrounder, aber ohne Starqualitäten.

Die modische Apfelszene beherrschen andere: Newcomer wie Kanzi, eine Kreuzung aus Gala und Braeburn, und Kiku, ein Apfel mit japanischen Wurzeln, sind die neuen Sterne am Apfelhimmel. Der Trend, so Bauer Grundler, gehe weg vom Rot, hin zur Zweifarbigkeit. Rot-grün, rot-gelb ist der neue Apfel-Look.

Braeburn

sehr fest, saftig mit dezent süßem Aroma

Tafel- und Kochapfel

Gala

fest, süß, milder Geschmack, säurearm

besonders beliebt bei Kindern

Kanzi

sehr fest, saftig, süß-säuerliches Aroma

Tafelapfel

Ob damit das Schicksal des Red Prince besiegelt ist, bleibt abzuwarten. Er wäre nicht das erste Modeopfer. Selbst ein Promi wie der Cox Orange, einst als König der Äpfel geadelt, wurde schon längst von seinem Thron gestoßen. Dass der Cox bei den Grundlers noch wächst, ist reines Hobby. Geld lässt sich mit dem einstigen King nicht mehr verdienen.

Denn „niemand will heute noch in einen sauren Apfel beißen“, sagt Gerhard Thinnes vom Obstgroßmarkt Salemfrucht, und vergleicht die Äpfel mit Würstchen, die „ früher mit Senf gegessen wurden, heute mit Ketchup.“ Und die Ketchup-Generation, so seine Schlussfolgerung, wolle keine sauren Äpfel mehr. Thinnes muss es wissen: 30 bis 40 Lkw-Ladungen Äpfel werden täglich im Großmarkt angeliefert.

Der Großhandel bestimmt, welche Apfelsorten uns schmecken.

Auf Wasserstraßen schwimmen sie durch die Hallen, damit es keine Druckstellen gibt. Die Früchte werden in vier Farb- und sechs Größenstufen sortiert, dann in die handelsüblichen Netze, Beutel, Kartons und Styropor-Schalen verpackt und ins Lager verfrachtet, wo es moderne Technik möglich macht, dass sie auch in einem Jahr noch knackfrisch sind.

Und zwar nicht, indem sie gewachst würden, wie man häufig annimmt: Die fettige Schale, beim Jonagold zum Beispiel, entsteht durch die natürliche Reife, bei der Fette austreten, erklärt Gerhard Thinnes.

Auf Wasserstraßen schwimmen die Äpfel durch die Hallen. Sie werden in vier Farb- und sechs Größenstufen sortiert.

Aldi, Edeka und Rewe sind die Großabnehmer, und sie bestimmen damit, was uns schmeckt. Die geschmackliche Vielfalt fördert das nicht. Bei den über zwanzig Apfelsorten, die der Großmarkt an die Supermärkte ausliefert, „gibt es geschmacklich nicht mehr viel Unterschied“, findet auch Apfelkenner Thinnes. Immerhin der Rubinette, einem Abkömmling von Golden Delicious und Cox Orange, bescheinigt er noch Geschmacksfülle.

Ob Jakob, Marius, Bisek, Andrej und Wojtek der gleichen Ansicht sind, lässt sich nicht ergründen, zu spärlich sind die Deutschkenntnisse der Erntehelfer. Und mit dem Red Prince vor der Nase und dem Chef an der Seite wäre ihr Urteilsvermögen vielleicht auch etwas eingeschränkt.

Während einer kurzen Verschnaufpause beißt Wojtek herzhaft in den Apfel, den er gerade vom Baum gepflückt hat, und sein Gesichtsausdruck lässt darauf schließen, dass er am Red Prince nichts auszusetzen hat. Dann wendet er sich wieder dem Pflücken zu. Einen Apfel mit der rechten Hand, einen mit der linken und ablegen. So lange, bis die Frickinger Kirchturmglocke endlich den Feierabend verkündet.

Rund um den Bodensee dreht sich von 21. September bis 13. Oktober 2019 alles um aromatische und frisch geerntete Äpfel: Führungen, Verkostungen, Radtouren, Wanderungen und Familienfeste – für Schlemmer und Naturliebhaber ein Genuss.

Hier bekommen Sie einen Überblick über die Apfelwochen, und schauen Sie auch ins Veranstaltungsprogramm, es ist für jeden etwas dabei.

Text: Rosina Wälischmiller • Fotos: Katharina Fink

Schreiben Sie eine E-Mail an die RedaktionLieblings-Schmankerl von der Wiesn

Wiesn Schmankerl

Mein liebstes Schmankerl von der Wiesn

Die saftig süßen Multitalente

Birnen Saison

Saftig süße Multitalente aus dem Garten

1. Birnen punkten mit Mineralstoffen

Birnen sollte man ja eigentlich nicht mit Äpfeln vergleichen ... (Wir machen es aber trotzdem):

Der unbestrittene Obst-Star in Deutschland ist der Apfel. Er steht oft exemplarisch für eine gesunde Ernährung. Doch tatsächlich kann es die Birne jederzeit mit ihm aufnehmen. Zwar hat der Apfel einen doppelt so hohen Vitamin-C-Gehalt wie die Birne, aber dafür übertrumpft sie ihn eindeutig bei den Mineralstoffen. Birnen sind reicher an Phosphor, das das Nervensystem stärkt, sowie an Kalzium, Eisen, Jod und Magnesium. Durch den hohen Gehalt an Kalium wirken die Früchte außerdem entwässernd.

Der berühmte großmütterliche Hinweis, dass die Vitamine und Mineralstoffe bei Äpfeln direkt unter der Schale sitzen, gilt übrigens auch für Birnen. Also am besten die Schale immer mitessen und darauf achten, dass Sie nur ungespritztes Obst kaufen.

2. Birnen schmecken mild und süß

Ein weiterer Pluspunkt für die Birne: Für viele Menschen sind Birnen weitaus bekömmlicher als Äpfel, da sie deutlich weniger Fruchtsäure enthalten. Dadurch schmecken sie viel milder als ihr Konkurrent. Auch bei Kindern ist das zarte Obst sehr beliebt und eignet sich zum Beispiel gut für die Zubereitung von Babybrei.

Und nicht zu vergessen: Die Süße der Birnen vertreibt den Hunger auf Süßigkeiten. Damit ist die Birne ein gesundes Naschwerk für zwischendurch, das durch ihren hohen Ballaststoffgehalt schnell satt macht und die Verdauung sowie den Stoffwechsel anregt.

3. Im Herbst ist Birnenzeit

Die Haupternte von Birnen aus heimischem Anbau ist dann voll im Gange. Je nach Sorte liegt sie bei uns zwischen August und Oktober. So ist also die beste Gelegenheit, auf regionale Früchte zurückzugreifen und das saftige Obst zu genießen.

Schauen Sie doch mal nach, ob es in Ihrer Nähe die Möglichkeit gibt, bei Obstbauern Birnen direkt auf dem Hof zu kaufen oder selbst zu pflücken. Das macht Spaß und Sie wissen dann genau, wo die leckeren Früchte herkommen. Regionaler und vor allem frischer geht's fast nicht!

Tipps zum Lagern und zur Reife

Leider können reife Birnen nicht sehr lange gelagert werden, da sie schnell überreif werden. Am besten legen Sie die Früchte an einen kühlen Ort oder in ein trockenes Fach im Kühlschrank und essen sie möglichst bald auf.

Um beim Kauf festzustellen, ob das Obst reif ist, machen Sie am besten einen Drucktest. Essreife Birnen geben am Stielansatz auf Fingerdruck leicht nach. Unreife Birnen dagegen sind sehr fest und geben nicht nach. Auch am Duft können Sie erkennen, ob sie reif sind, denn dann riechen sie intensiv fruchtig.

Allerdings können Sie Birnen auch kaufen, wenn sie noch fest sind, denn sie reifen mit der Zeit bei Zimmertemperatur nach. Wenn Sie diesen Vorgang beschleunigen wollen, können Sie einen Apfel mit in die Obstschale legen. Denn Äpfel verströmen das Reifegas Ethylen, das auch anderes Obst reifen lässt.

Kinderlied

Spannenlanger Hansel,

nudeldicke Dirn,

geh'n wir in den Garten,

schütteln wir die Birn'.

Schüttel ich die großen,

schüttelst du die klein',

wenn das Säcklein voll ist,

geh'n wir wieder heim.

Lauf doch nicht so närrisch,

spannenlanger Hans!

Ich verlier' die Birnen

und die Schuh' noch ganz.

Trägst ja nur die kleinen,

nudeldicke Dirn,

und ich schlepp' den schweren Sack

mit den großen Birn'.

4. Birnen sind fruchtige Multitalente

Die Birne schmeckt roh ebenso wie als Kompott, als Mus, im Kuchen oder im Dessert. Getrocknete Birnen heißen in Süddeutschland und Österreich übrigens Kletzen. Mit ihnen wird das typisch weihnachtliche Kletzenbrot gebacken.

Die Birne Helene ist ein wahrer Dessertklassiker für den Herbst. Sie ist eine Kreation des Pariser Kochs Auguste Escoffier, der das Dessert 1864 zur Premiere von Offenbachs Operette „Die schöne Helene“ gezaubert hat. Vielleicht war der Küchenmeister bei seiner Erfindung aber auch weniger von Offenbachs Musik und weit mehr von der umschwärmten Hortense Schneider inspiriert, die die Hauptrolle sang ...

5. Birnen schmecken nicht nur zu Süßem

Birnen sind sehr vielseitig in der Küche einsetzbar. Sie sind nicht nur wichtige Zutaten für süße Speisen, sondern auch die perfekten Begleiter von herzhaften Gerichten. Denn ihre milde Süße verträgt sich bestens mit intensivem Käse, zum Beispiel mit Blauschimmelkäse, und mit anderen deftigen Speisen.

Ein Klassiker der bäuerlichen Küche ist der Birnen-Bohnen-Speck-Eintopf, der eigentlich aus dem hohen Norden kommt. Denn auch die Großmütter aus dem Alten Land bei Hamburg wussten schon damals, was bei grauem Herbstwetter am besten schmeckt und von innen heraus wärmt. Probieren Sie's mal aus!

Wussten Sie's?

- Der Birnbaum gehört, wie beispielsweise auch der Pflaumenbaum, zur Familie der Rosengewächse.

- Womöglich haben wir es wilden Bären aus dem Kaukasus zu verdanken, dass wir die süßen Birnen kennenlernen durften. Die Tiere sollen die Früchte bei ihren Wanderungen in den Westen verbreitet haben. Auch die alten Römer pflanzten schon Birnbäume an.

- Die Sortenvielfalt der Birnen wird heute auf etwa 5.000 geschätzt. Bei uns sind die bekanntesten Sorten Abate Fetel, Conference und Williams Christ.

- Bestimmt haben Sie sich auch schon mal gefragt, wie die Birne in die Flasche mit Birnenbrand kommt: Die Flasche wird über die Birne gestülpt und am Zweig festgebunden, wenn die Frucht noch sehr klein ist. Die Birne wächst dann in der Flasche heran, bis sie geerntet werden kann.

Der Star der grauen Tage

Kürbis

Der Star der grauen Tage

Bunte Vielfalt

Kürbisse gibt es in vielen verschiedenen Sorten, Farben und Formen, von winzig bis riesig und von ungenießbar bis köstlich. In unseren Küchen werden vor allem der Hokkaido-Kürbis und der Moschus-Kürbis verwendet.

Der Hokkaido-Kürbis gehört, obwohl er nur zwischen einem und drei Kilo wiegt, zu den Riesenkürbissen. Er schmeckt leicht nussig und hat ein festes Fruchtfleisch. Er ist für alle geeignet, die es eilig haben, denn er kann samt der typisch dunkelorangenen Schale gegessen werden.

Der Butternut-Kürbis gehört zu den Moschus-Kürbissen und wiegt zwischen 200 g und zwei Kilo. Wegen seiner länglichen Form wird er auch Birnenkürbis genannt. Die Schale ist gelblich bis hellorange und sollte vor dem Essen entfernt werden. Das Fruchtfleisch schmeckt besonders zart und fein buttrig.

Auch der Muskat-Kürbis gehört zur Sorte der Moschus-Kürbisse. Er kann ein Gewicht von bis zu 40 Kilo erreichen. Charakteristisch ist seine runde, gerippte Form und die leuchtend orange bis dunkelgrüne Schale. Er hat ein intensives Aroma, ist arm an Kernen und hat daher besonders viel Fruchtfleisch.

Der Frische-Test

Frische und reife Kürbisse erkennt man am Klang. Sie sollten hohl klingen, wenn man mit dem Finger leicht auf sie klopft. Wichtig ist auch, dass die Schale unbeschädigt ist und keine Druckstellen hat. Zudem sollte der Kürbis noch einen Stiel haben, der gut verholzt ist.

Bei kühler und trockener Lagerung an einem dunklen Ort halten sich Kürbisse bis zu acht Wochen. Wenn der Kürbis einmal angeschnitten ist, hält er sich im Kühlschrank noch etwa drei bis vier Tage.

Zerteilen, schälen, entkernen und trocknen

Kürbisse zu zerteilen ist gar nicht so einfach, weil ihr rohes Fleisch sehr hart ist. Daher verwenden Sie am besten ein schweres und stabiles Messer. Zuerst den Kürbis halbieren und mit einem Esslöffel die Kerne ausschaben. Dann können Sie ihn, wenn nötig, schälen, in Viertel schneiden und in kleine Stücke würfeln.

Wer sowieso gegartes Kürbisfleisch verwenden möchte, kann sich die Arbeit mit dem Zerteilen sparen. Einfach nur den Kürbis halbieren und entkernen und im Ofen bei ca. 150 Grad etwa 30 Minuten backen, bis das Kürbisfleisch weich ist. Nach dem Auskühlen kann man das Kürbisfleisch ganz leicht herauslösen und zum Beispiel pürieren.

Kleiner Tipp: Die Kürbiskerne nicht wegwerfen, sondern gründlich von den Fasern säubern und gut trocknen lassen. Dann mit etwas Öl auf ein Backblech geben und für etwa 30 Minuten bei 180 Grad im Ofen backen. Die Kerne währenddessen ein- bis zweimal durchrühren. Angeröstete Kürbiskerne eignen sich perfekt zum Verfeinern von Suppen und Salaten.

Vielseitiger Genuss

Der Kürbis ist ein wahrer Alleskönner: Er schmeckt als Suppe, im Auflauf, als Zutat in Fleisch- und Gemüsegerichten oder auch im Dessert und in Marmeladen. Mit nur 20 bis 40 Kalorien pro 100 Gramm ist der Kürbis übrigens besonders kalorienarm und macht trotzdem satt. Lassen Sie sich von unseren zwei Rezepten inspirieren!

Das ganze Jahr Kürbisfreude

Hauptsaison haben Kürbisse aus heimischem Anbau je nach Sorte von Ende August bis in den November hinein. Damit Sie aber das ganze Jahr über das Herbstgemüse genießen können, lassen sich Kürbisse sehr gut einfrieren.

Dazu am besten das Fruchtfleisch je nach Sorte schälen, die Kerne entfernen, in Würfel schneiden und dann roh einfrieren. Eine andere Möglichkeit ist, das gewürfelte Kürbisfleisch in einem Topf mit Wasser weichzukochen und danach zu pürieren. Das erkaltete Püree portionsweise einfrieren. So sparen Sie sich später viel Zeit, wenn Sie zum Beispiel eine Kürbissuppe kochen.

Gruselige Fratzen

Der Brauch, an Halloween einen Kürbis auszuhöhlen, stammt aus Irland. Er erinnert an die Sage um einen Trunkenbold namens Jack O’Lantern, der den Teufel lange Zeit an der Nase herumführte und nach seinem Tod weder im Himmel noch in der Hölle aufgenommen wurde. Der Teufel überließ ihm lediglich ein Stück Kohle, das Jack in eine ausgehöhlte Rübe legte, um im Schein dieses Lichts zwischen den Welten zu wandern. Aus der irischen Rübenlaterne wurde bei den irischen Auswanderern in Amerika die berühmte Kürbislaterne.

Damit der ausgehöhlte und kunstvoll geschnitzte Kürbis nicht so schnell verfault, wird er innen mit Essig ausgespült und von außen mit Haarspray besprüht.

Wussten Sie's schon?

- Kürbisse sind botanisch gesehen Beeren.

- Mit der Entdeckung Amerikas gelangte der Kürbis nach Europa, wo bis dahin nur seine Verwandten, etwa die Gurke oder die Melone, bekannt waren.

- Kürbisse enthalten neben wichtigen Mineralstoffen wertvolle Fettsäuren, Vitamin E und Beta-Carotin, das auch für das leuchtende Orange der Früchte verantwortlich ist. Beta-Carotin schützt die Zellen und hemmt Entzündungen.

- Schon die Indianer erkannten die Heilkraft des Kürbisses vor Jahrtausenden. So kurierten sie zum Beispiel Brandwunden und Verletzungen mit Umschlägen aus Kürbisbrei.

Eine Woche ohne Plastik

Plastikmüll

Eine Woche ohne Plastikmüll – das schaffe ich! … Oder?

Schon ein paar Minuten nach dem Aufwachen der erste Kontakt mit Plastik: meine Kontaktlinsen. Es sind Tageslinsen, aus hygienischen Gründen. Jeden Tag ein Paar, dazu eine daumengroße Verpackung aus Plastik. Monats- oder Jahreslinsen würden der Umwelt wohl helfen. Aber meine ständig roten Augen sprechen dagegen. Und die Tatsache, dass man Linsen für ein paar Hundert Euro nicht einfach so im Freibad verlieren darf.

Die S-Bahn fällt aus. Also schnell zurück, aufs Auto umsteigen. Vor lauter Eile meinen Kaffeebecher aus Bambus vergessen, dabei hatte ich mir doch extra so einen gekauft, länger schon. Also lasse ich mir heute meinen Kaffee am Viktualienmarkt in einen Recup-Becher füllen – den gibt es hier bei vielen Cafés und Bäckereien für 1 Euro Pfand. Dabei staune ich, wie viele Menschen auf diesem schönen Markt sich tatsächlich Saft und Kaffee in Einweg-Bechern gönnen, mit Plastikdeckel und Plastikstrohhalm.

Mein Frühstücksbrot kaufe ich bei der Öko-Bäckerei. Erst am Schreibtisch merke ich, dass es in der Papiertüte nochmals in luftlöchrige Folie eingeschlagen ist. Ansonsten verläuft der Tag am Schreibtisch ganz gut plastikfrei.

Doch als ich Zuhause in den Briefkasten schaue, springt mich das Plastik förmlich an: Zwei kleine Kataloge einer Fashionfirma, zusammengeschweißt von einer dicken Plastiktüte. Wenn ich denen nun eine Mail schreibe, dass ich ihren Katalog aus Umweltgründen nicht mehr möchte? Das ginge. Aber bewegt das auch etwas? Wer weiß …

Heute gehe ich für unseren Kindergarten einkaufen. Das Team der Elterninitiative hat mir eine lange Liste geschrieben, nun stehe ich im Drogeriemarkt und – gebe mich sofort geschlagen. Windeln, Feuchttücher, Handspülmittel, Seifenspender, Spülmaschinen-Tabs, Zahnbürsten und Zahnpasta. Ohne Plastik? Keine Chance. Fast. Auf einem Handspülmittel lese ich: „Aus recyceltem Plastik hergestellt“, das nehme ich. Statt einem Seifenspender aus Kunststoff kaufe ich Kinderseifen am Stück und weiß schon jetzt, dass die Erzieherinnen und Erzieher nicht begeistert sein werden von den glitschigen Klumpen.

Ein langer Nachmittag im Schwimmbad, danach dürfen die Kinder sich noch etwas Süßes aussuchen. Der Kiosk bietet „Haribo“-Röllchen in der Folie oder Eis am Stiel, natürlich eingepackt. Ich überrede die beiden zu einer Limo aus der Glasflasche – das Eis gibt’s dann halt morgen an der Eisdiele.

Am Abend wird unser neues Gästesofa geliefert und macht meine Bemühungen des ganzen Tages zunichte: Unter der Riesenpappe ist das gesamte Sofa in Plastik eingepackt. Halleluja! Die Speditionsfirma wird mir wahrscheinlich den Vogel zeigen,wenn ich das bemängele. Schließlich soll die Ware vor Transportschäden und Flecken geschützt sein. Erst als der Lieferwagen schon um die Ecke gebogen ist, komme ich darauf, dass ich den Spediteuren zumindest die Verpackung wieder hätte mitgeben können. Aber ob sie die Folie nochmal verwendet hätten? Eher nicht.

Juhu! Die S-Bahn fährt. Daheim habe ich mir schon meine Brotzeit für den Tag eingepackt. Zwar ist die Tupperbox aus Plastik, aber je öfter sie genutzt wird, desto besser ist ja ihre Umweltbilanz. Ich besitze auch Boxen aus Glas, aber für den Alltag im Rucksack taugen die leider nicht so recht. Vielleicht wäre eine Edelstahlbox mal eine gute Anschaffung.

Mein Stück Wassermelone soll nicht austrocknen – und sogar dabei konnte ich Plastik umgehen: Ich habe sie mit einem Bienenwachstuch umwickelt. Die gibt’s in jedem guten Warenhaus, man kann sie aber auch gut selber machen, aus alten Stofffetzen und flüssigem Bienenwachs.

Wenn die Sonne scheint, kaufe ich mir zur Mittagspause gerne was auf die Hand und genieße es auf einer Bank. Aber plastikfrei ist das wirklich schwierig. Fisch, Reis, Gemüse oder sonst irgendetwas mit Soße: Das sind 50 Prozent Mittagessen und 50 Prozent Plastikverpackung. Immerhin geben manche Läden inzwischen Besteck aus Holz dazu oder wenigstens aus recycelbarem Kunststoff, aber das ist immer noch die Ausnahme.

Besonders mein geliebtes Sushi ist eine Müllorgie. Aber die nette Sushidame kennt mich jetzt schon, und wenn Sie mich sieht, fragt sie: „Sushi auf Teller zum Mitnehmen wie immer?“ Es geht doch!

Challenge-Day! Heute steht der Großeinkauf für die Familie an, und der muss für das ganze Wochenende reichen. Der Supermarkt hier in der Nähe ist wie eine riesige Markthalle aufgebaut: Vieles stammt aus der Region, vieles auch aus Italien. Es gibt fast nur offenes Obst und Gemüse, teilweise schon vorgepackt in großen Holzkisten: Das ist wirklich schön. Meistens schaffe ich es also ohne Plastik aus dem Laden heraus.

Naja, fast: Der nasse Salatkopf bekommt immer noch eine Haube. Heute verzichte ich mal darauf – und die nasse Erde am Salat versaut mir mein T-Shirt. Wäsche-Ökobilanz versus Plastik-Ökobilanz. Nächstes Mal einen extra Beutel für den Salat mitbringen …

Später wollen wir noch grillen, aber um das abgepackte Fleisch mache ich eh einen großen Bogen. Erst an der Metzgertheke merke ich, dass ich meine großen Plastikboxen daheim vergessen habe. Mist! Immerhin: Die kleinen Boxen für eingelegte Oliven, Hummus und Zaziki, die habe ich dabei. Dann eben doch Brotzeit und keine große Grillerei. Den zähneknirschenden Metzger muss ich überreden, mir meinen Schinken nur in Papier einzuwickeln, ohne Plastikfolien dazwischen. Zu Hause merke ich, warum: Der Schinken tropft schon durchs Papier. Die Fleischboxen vergesse ich nie wieder daheim!

In der Stadt, zumal einer Singlestadt wie München, ist so ein Einkauf nicht einfach. Egal ob Supermarkt oder Ökoladen: Überall wimmelt es von Klein- und Kleinstportionen, alles hygienisch abgepackt. Natürlich gibt es Trendsetter wie die Plastikfrei-Läden – aber wer kann dort täglich einkaufen gehen? Da finde ich Marktstände, wie es sie mittlerweile in vielen Stadtvierteln wöchentlich gibt, etwas praktikabler: Hier kommt jeder mit einer Stofftasche und ein paar mitgebrachten Dosen und Boxen gut zurecht.

Also, dieses plastikfreie Leben hat wirklich etwas Befreiendes! Und in meiner plastikbewussten Woche habe ich auch viel zum Thema gelesen. Da geht tatsächlich mehr, als man denkt: Stofftaschentücher benutzen etwa, oder Müllbeutel aus Maisstärke verwenden.

Und es gibt noch vieles, was ich mal ausprobieren möchte: Zahnbürsten mit Holzgriff etwa. Haarseife oder festes Shampoo im Block. Waschbare Küchenrolle ersetzt bis zu 60 Haushaltsrollen. Man kann auch selber Waschmittel aus Kastanien machen und Spülmittel aus Natron – ich glaube, meine Woche geht noch ganz lange weiter …

Barbara Denk

Schreiben Sie eine E-Mail an die RedaktionAuf geht’s zum Oktoberfest!

Wiesn Tipps

Auf geht's zum Oktoberfest!

Auf geht's zur Wiesn!

... und zwar am besten mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Allerdings bitte nicht zur U-Bahnstation Theresienwiese (Linie U4/U5), denn die ist besonders am Wochenende und zu Stoßzeiten hoffnungslos überfüllt. Wenn Sie keine Lust darauf haben, sich am Bahnsteig und auf den Rolltreppen durch die Massen schieben zu lassen, gibt's ein paar Alternativen:

Die U-Bahnhaltestellen Schwanthalerhöhe (Linie U4/U5), Goetheplatz und Poccistraße (Linie U3/U6) nutzen. Von da aus ist die Theresienwiese gut zu erlaufen. Oder mit der S-Bahn entweder bis zur Haltestelle Hackerbrücke oder Hauptbahnhof (alle S-Bahnlinien halten dort) fahren und dann zu Fuß gehen, einfach immer der Menschenmenge nach.

Am Wochenende oder doch lieber unter der Woche?

Die besucherstärksten Tage sind natürlich die Wochenenden, während es unter der Woche von Montag bis Donnerstag deutlich gemütlicher zugeht. Die Stadt München hat auf den Erfahrungen der letzten Jahre ein Oktoberfest-Barometer erstellt, auf dem Sie sehen, wann die Zeit für einen Wiesnbesuch besonders günstig oder auch ungünstig ist.

Ein Wiesn Tipp für Eltern ist der Familientag jeden Wiesn-Dienstag von 10:00 bis 19:00 Uhr – dann gibt es bei vielen Fahrgeschäften und Buden familienfreundliche Sonderpreise. Je später es wird, desto voller ist auch das Oktoberfest. Daher mit Kindern lieber schon am Vormittag kommen, da geht's noch etwas ruhiger zu.

Dirndl, Lederhosen, Janker?

Tja, was zieht man denn nun zum Oktoberfest an? Eigentlich kaum zu glauben, aber sich in Tracht für die Wiesn auszustaffieren, ist eher neu. Erst seit dem Jahr 2000 werden Dirndl und Lederhosen gerne auf dem Oktoberfest ausgeführt. Grundsätzlich ist Tracht aber natürlich keine Pflicht und jeder darf anziehen, was er will.

Wer im Dirndl kommen will, sollte seine Dirndlschürze richtig binden. Aber wie war das gleich nochmal? Wer verheiratet oder in festen Händen ist, trägt die Schleife rechts. Wer noch zu haben ist, bindet die Schleife links. Ist die Dirndlschleife hinten, heißt das entweder verwitwet, oder die Dame ist eine Bedienung.

Unsere weiteren Wiesn Tipps: Bequeme und feste Schuhe sollten auch nicht fehlen, denn überall sind Bierpfützen, und es kann auch mal vorkommen, dass einem im Getümmel einer mit seinem Haferlschuh auf den Fuß steigt (Aua!). Auch eine Jacke oder ein Janker schaden nicht, denn sobald die warme Herbstsonne weg ist, kann’s ziemlich frisch werden.

Was darf mit, was nicht?

Das darf oder sollte mit:

- kleine Tasche (höchstens 3 Liter Fassungsvermögen und nicht größer als 20 x 15 x 10 cm)

- Kinderwagen (außer an Wiesn-Samstagen und am 3. Oktober; sonst bis 18 Uhr erlaubt)

- Personalausweis

- genug Bargeld (es gibt zwar Bankautomaten, aber die sind rar, und Schlangen sind vorprogrammiert)

Das muss zuhause bleiben:

- Rucksäcke und große Taschen (Gepäck-Aufbewahrungen gibt's am Hauptbahnhof oder vor dem Gelände)

- gefährliche Gegenstände (dazu kann auch das Trachtenmesser gehören)

- Glasflaschen

- Gassprühdosen

- Tiere (außer es ist ein ausweisbarer Assistenzhund)

Augustiner, Hofbräu oder Schottenhamel?

Ja, in welches Zelt soll es denn nun gehen? Bei vierzehn großen Zelten und vielen kleinen Zelten fällt die Entscheidung, wo die Mass auf der Wiesn getrunken wird und die Wiesn Schmankerl gegessen werden, nicht gerade leicht. Hier gibt's einen kleinen Überblick:

Armbrustschützen-Festzelt: urig und gesellig; für alle, die Wert auf Gemütlichkeit legen

Augustiner-Festhalle: bodenständig und traditionell; besonders bei Familien und Münchnern beliebt

Fischer-Vroni: gemütlich; beliebt bei Alt und Jung und für Genießer

Hacker-Festzelt: Party, Party, Party; die feierfreudige Jugend fühlt sich hier besonders wohl

Hofbräu-Festzelt: international; vor allem bei Gästen aus Amerika, Australien und Italien beliebt

Käfer Wiesn Schänke: schickimicki; für die Promis und alle, die gesehen werden wollen

Kufflers Weinzelt: edel und urig zugleich; besonders für Weintrinker und zu später Stunde für Feierfreudige

Löwenbräu-Festzelt: herzlich-bayerisch; für Ortsansässige und Touristen

Marstall: traditionell und trotzdem modern; bei Stars und Sternchen beliebt

Ochsenbraterei: gediegen und urgemütlich; zum Verweilen und Feiern

Pschorr-Bräurosl: heimatverbunden; für alle, die eine urige Stimmung suchen

Schottenhamel-Festhalle: traditionsbewusst wegen des Wiesn-Anstichs; bei jungen Leuten und Studenten beliebt

Schützen-Festzelt: schick und lässig; bei Münchner Jungpromis und Angehörigen der Adelsfamilien beliebt

Winzerer Fähndl: traditionsreich; für Jung und Alt

„Na, mia san dicht!“

... wird Sie der Sicherheitsdienst begrüßen, wenn Sie Samstagnachmittag oder am Abend ins Bierzelt wollen. Denn oft sind die Zelte schon kurz, nachdem sie geöffnet haben, wieder wegen Überfüllung geschlossen. Nur, wer dann eine Reservierung hat, kommt noch rein. Alle anderen müssen sich auf eine längere Wartezeit einstellen – die leider oft vergebens ist.

Wer also keinen Tisch reserviert hat, sollte am Wochenende früh aufstehen! Am besten kommen Sie dann bereits zur Öffnung der Zelte auf die Wiesn. Unter der Woche sollten Sie spätestens bis zum Nachmittag da sein, wenn Sie ins Zelt wollen.

In den Biergärten sind die Aussichten auf einen Platz meist etwas besser, da man hier nicht reservieren kann. Die perfekte Gelegenheit, die Herbstsonne zu genießen, die sich oft zur Wiesnzeit noch in München zeigt. Und Sie dürfen Ihre eigene Brotzeit mitbringen.

Nach der Wiesn ist vor der Wiesn...

... wenn es um Reservierungen geht. Denn bereits im November nehmen die ersten Zelte schon wieder die Reservierungsanfragen fürs nächste Jahr an. Meistens per Fax, manche haben auch einen Telefon-Service. Wann genau die Reservierungsbüros öffnen, geben die Zelte online auf ihren Webseiten bekannt. Ob's mit der Reservierung geklappt hat, erfahren Sie dann im Frühjahr.

Reserviert werden kann immer nur tischweise, also für jeweils 10 Personen. Eine Reservierung kostet nichts, aber für jeden reservierten Tisch müssen Marken für Getränke und Essen gekauft werden – meist zwei Mass Bier und ein Hendl pro Person. Im Zelt bezahlt man dann später mit den Marken wie mit Bargeld.

Wenn Sie einen Tisch reserviert haben, dann unbedingt die Uhrzeit einhalten, denn sonst werden die reservierten Tische neu besetzt. Potentielle Anwärter gibt es genug ...

Ab nach Hause oder doch noch nicht?

Mei, die Zeit auf dem Oktoberfest vergeht einfach immer viel zu schnell! Kaum hat man sich seinen Platz im Festzelt erkämpft, ist schon wieder Zapfenstreich. Die meisten Zelte schließen um 23:30 Uhr, die letzte Mass gibt's eine Stunde davor – nur die „Wiesn Schänke“ und das „Weinzelt“ haben bis 1 Uhr geöffnet.

Nach Zeltschluss ist der Ansturm auf die öffentlichen Verkehrsmittel und Taxis natürlich besonders groß. Wer es nicht so weit hat (und noch gehen kann), der läuft am besten nach Hause! Oder Sie fahren noch eine Runde mit dem Riesenrad und warten, bis die erste Welle weg ist.

Und wer den Abend noch gar nicht enden lassen will, kann noch auf einer After-Wiesn-Party in der Innenstadt weiterfeiern ...

Anekdoten und ein Blick hinter die Kulissen

Auch für waschechte Münchner ein echtes Erlebnis sind Führungen über die Wiesn. Mal ehrlich, wussten Sie, zu welchem Anlass das Oktoberfest auf der Theresienwiese entstanden ist? Oder warum es eigentlich nicht Septemberfest heißt, wo es doch größtenteils im September stattfindet? Und wie die Festzelte aufgebaut sind und die Krinoline funktioniert?

Neugierig geworden? Auf den Wiesnführungen bekommen Sie Antworten auf all diese Fragen und werfen einen Blick direkt hinter die Kulissen des bekanntesten Volksfestes der Welt. Sie werden fachkundig durchs Festzelt-Labyrinth geführt und erfahren allerhand Anekdoten und Kuriositäten zur Wiesn.

Mehr Informationen gibt’s beim Universum Oktoberfest.

„A richtiger Berg“

Gipfelkreuz am Tennenmooskopf

Wo sich Himmel und Erde kreuzen

Im Herbst wird es still im Ostertal. Wenn hier, in der südlichsten Gegend Deutschlands, das Vieh von den Allgäuer Alpen in die Täler hinabgetrieben wurde und die Hirten ihre Sommerhütten winterfest gemacht haben, wenn ganz oben schon die ersten Flocken davon künden, was bald kommen wird, dann kommt die Stille. Nur durchbrochen vom monotonen Rhythmus der eigenen Schritte auf dem Kiesweg. Kein Gebimmel der Kühe, kein Hubschrauber, keine Sommerfrischler mit Hagener Dialekt.

Ganz hinten im Tal, im Herzen des Allgäus, kann man an solchen Tagen die Gipfelkreuze des Wannenkopfs und des Höllritzer Ecks und des Riedberger Horns besonders gut sehen, weil der Ostwind von hinten bläst und alles mitnimmt, was irgendwie trüben könnte.

Wie Aufpasser stehen die Kreuze auf den rund 1700 Meter hohen Bergen nebeneinander, jedes für sich, schon, aber auch irgendwie zusammengehörend, als würden sie gemeinsam die Botschaft hinaus ins Land tragen von den Gipfeln, die nichts weiter sind als eine Stufe hinauf zum Himmel.

Am Gipfelkreuz kann man sich beim Herrgott

bedanken, dass alles gut gegangen ist

Am Ende des Ostertals, wo es steil nach oben geht, verschwinden die Kreuze für den Wanderer hinter den hohen Fichten und den grauen Felsen, auf denen der Weiße Mauerpfeffer wächst. Und jetzt, am späten Vormittag im Herbst, wenn die Thermik stimmt, gleitet der Steinadler an den Hängen entlang und sucht nach Hasen und Murmeltieren, nach Gämsen und Alpenschneehühnern.

Irgendwo in der Ferne rumpeln gerade ein paar Felsen über ein Schotterfeld, vermutlich losgelöst von Gämsen, die hier in Rudeln mit bis zu fünfzig Tieren leben. Drüben, Richtung Gunzesried, auf einer großen Almwiese, sammelt einer die Zaunpfähle ein, die letzten Zeugen eines Sommers, in dem sich das Vieh an den Kräutern satt gefressen hat und jene Milch lieferte, die nun in den feuchten Kellern zum Bergkäse reift.

Noch fünfzig Schritte, vielleicht auch hundert, egal, dann taucht es auf, das Kreuz auf dem Höllritzer Eck, in dessen Gipfelbuch zwei Tage vorher einer aus Hamburg geschrieben hat: „Es ist leichter, ein guter Bergsteiger zu werden, als ein alter.“

Und man lehnt sich an dieses Gipfelkreuz an und schaut hinunter und denkt über diesen Satz nach, der wie kaum ein anderer die Gefühle derer beschreibt, die nicht anders können, als sich auf den Weg nach oben zu machen.

So geht es auch der Christel Schmid aus Bobingen nahe Augsburg, die mit ihrer Unterwegs-Gruppe des Alpenvereins zigmal schon diese Allgäuer Gipfel bestiegen hat, sogar im Winter, wenn der Schnee so tief und schwer ist, dass auf drei Schritte voraus zwei nach unten folgen. „Da bist du dem Herrgott dankbar, dass es da heroben ein Gipfelkreuz gibt, an dem man sich dafür bedanken kann, dass alles gut gegangen ist“, sagt sie.

„Ein Berg ist erst dann ein richtiger Berg,

wenn ein Kreuz oben drauf steht“

Nur über eines hat sie sich jahrelang geärgert: dass auf dem Tennenmooskopf, unterhalb des Bleicherhorns und über der Oberen Wilhelmine-Alpe, eben kein Gipfelkreuz steht. Vermutlich, weil dieser Berg nicht ganz so hoch ist wie die anderen und oben Bäume wachsen, was viele dazu veranlasst, ihn zu einem Hügel zu degradieren. „Aber die Schneeschuh-Touren dort hinauf sind eine richtige Herausforderung“, sagt die Christel, „da muss man schon was leisten!“ Und dass sie mit ihren Freunden am Ende der Strapazen bislang immer nur zwischen ein paar Baumstämmen stand, das hat ihr und den anderen schon lange nicht gepasst.

„ANG’SPANNT WERD!“ Der Tag der prachtvollen Rösser beginnt für Martin Mayer und seine Frau Maria in aller Herrgottsfrüh: Der Bauer lenkt bei der Leonhardifahrt in Bad Tölz das Vierergespann vom Pfisterfranzlhof.

Irgendwann, erzählt sie, sei die Idee aufgekommen, den letzten Berg im Allgäu mit einem Gipfelkreuz auszustatten. „Und aufzuwerten“, sagt Christel. „Denn der Tennenmooskopf ist immerhin 1627 Meter hoch – und ein Berg ist erst dann ein richtiger Berg, wenn ein Kreuz oben drauf steht.“

Nicht jeder sieht das so. Vor Kurzem erst, im Sommer 2016, trieb ein Gipfelkreuz-Hacker sein Unwesen in Österreich und Oberbayern und fällte drei dieser christlichen Symbole mit einer Axt. Die Frage kam auf, ob Kreuze auf dem Gipfel überhaupt noch zeitgemäß sind. Die Berge, die doch der ganzen Menschheit gehören, solle man nicht mit einer bestimmten Weltanschauung besetzen, meinte etwa Reinhold Messner.

Die Christel stellt die Kreuze nicht in Frage. „Selbst wenn man nicht besonders religiös ist, so ein Kreuz schadet doch niemand.“ Zudem hätten sich jahrhundertelang die Menschen nicht daran gestört, warum dann also jetzt plötzlich?

Tatsächlich wurden bereits Ende des 13. Jahrhunderts vereinzelt Kreuze auf Pässen und Anhöhen aufgestellt, etwa auf dem Arlberg, dem Grödner Joch oder der Birnlücke. Ein frühes Beispiel für das Aufstellen eines bis ins Tal sichtbaren Kreuzes war jenes auf dem markanten Mont Aiguille in den französischen Alpen im Jahr 1492. Im 16. Jahrhundert dienten die Kreuze schließlich vermehrt der Markierung von Alm- und Gemeindegrenzen, erst während des Dreißigjährigen Krieges gewann die religiöse Symbolik an Bedeutung. Die Blütezeit der Gipfelkreuze begann aber erst im 20. Jahrhundert, insbesondere nach dem Zweiten Weltkrieg, als im ganzen Alpenraum geschreinert, geschmiedet, geschleppt und eingeweiht wurde.

Den ganzen Sommer über stand sie in ihrer

kleinen Werkstatt und plante und sägte

Christel Schmid ist selbst Schreinerin. So wurde sie beauftragt, das Kreuz für den Tennenmooskopf zu entwerfen und dann zu bauen. Den Sommer über stand sie in ihrer kleinen Werkstatt in Bobingen und sägte aus dicken Brettern sechzehn Kreuzteile, die dann oben auf dem Berg mit Stahlverbindungen zusammengebaut werden sollten.

Eine moderne Form und gut zu transportieren – das war bei der Planung wichtig

Fast fertig: Schreinerin Christel Schmid mit den sechzehn Balken ihres Gipfelkreuzes

Mit vereinten Kräften wird das Schmuckstück auf dem Tennenmooskopf errichtet

Nur die besten Holzstücke verwendete sie von dem abgelagertem Lärchenholz, denn jeder Ast und jeder Riss würde später am Berg die Verwitterung vorantreiben. „Ich wollte eine moderne Form, die leicht zu transportieren ist“, erklärt sie, „denn selbst wenn wir die Sachen mit dem Auto hoch transportieren können: Die letzten 300 Höhenmeter geht’s auf jeden Fall zu Fuß.“

Nach dem Sägen schliff sie die Balken und fräste die Kanten leicht ab, damit keine Regentropfen hängen bleiben – wobei das Holz eh ganz unbehandelt bleibt und im Laufe der Zeit ohnehin verwittert. Christel Schmid sagt allerdings nicht „verwittern“: Der natürliche Rohstoff Holz gehe eine Verbindung mit der Natur ein, was man ruhig im Laufe der Jahre durch eine Grauverfärbung sehen dürfe. Rund 1400 Euro kostet das Material, das von der Alpenvereinsgruppe und durch Spenden finanziert werden.

Der Grund gehört den Bayerischen Staatsforsten, und auch

mit den Viehhirten musste man sich erst einigen

Auf dem Boden ihrer Schreinerei liegt das Kreuz in Originalgröße ausgelegt, zur Probe mit Abfallbrettern. Christel schmunzelt über die Frage, ob die Form eines Kreuzes so kompliziert sei, dass man dafür ein Modell brauche. Tatsächlich nämlich war der erste Entwurf zu klein geraten, und als sie mit ein paar Bergkameraden eine Stellprobe auf dem Tennenmooskopf machte, sahen alle ganz schnell, dass dieses Gipfelkreuzlein kein Gipfelkreuz war. Deshalb das Muster, und deshalb ließ sich die Schreinerin von nun an auch nicht mehr dreinreden. Für die anderen gab es schließlich noch genug zu tun.

Der Grund gehört nämlich den Bayerischen Staatsforsten, und mit ihnen musste erst abgeklärt werden, ob man dort überhaupt ein Kreuz aufstellen darf. Das wurde aber umgehend und völlig unbürokratisch positiv beschieden. Mit dem Viehhirten, der auf dem Tennenmooskopf im Sommer rund hundert Rinder betreut, wurde die genaue Stelle vereinbart, damit sich seine Tiere später nicht an den verspannten Halteseilen aufscheuern können. Dann erst konnten das Fundament gegossen und die Verankerungsstangen im Fels befestigt werden.

Still ist es im Herbst im Ostertal. Nur die Wandergruppe steigt fröhlich zum Tennenmooskopf hinauf, um ihm ein Gipfelkreuz zu schenken

Jetzt ist es Oktober geworden, und an einem Samstagvormittag machen sie es wahr: An die zwanzig Leute steigen hinauf zum Tennenmooskopf, ein rund einstündiger Marsch nach oben auf schmalen Wegen und am Ende über eine sumpfige Almwiese. Jeder trägt ein bisschen was vom Kreuz, jedes einzelne Teil gut eingepackt in gepolsterte Folie, damit bei einem Sturz nichts passiert.

Während mit jedem Höhenmeter der Puls schneller und die Atemzüge immer tiefer werden, erzählen sie einander von herrlichen Sternenhimmel-Nächten am Berg. „Für uns und viele andere aus der Sektion des Alpenvereins sind diese Berge rund um das Gunzesrieder Tal ein Teil unserer Jugenderinnerungen“, sagt Gerd Schönwolf, einer der Helfer. Und dann reden sie noch vom Alois, der hier seine Frau das erste Mal getroffen hat, eine Preußin, die Angst vor dem Abstieg hatte, weswegen sie an der Hand genommen werden musste, und dann vom Bruder vom Thomas, der heute in Sri Lanka lebt. „Gibt’s da Gipfelkreuze?“, fragt einer, der eine der langen Stangen trägt, aber aus dem Stegreif niemand weiß eine Antwort.

Erst wird das Kreuz im Gras zusammengebaut, dann

packen alle mit an, um es gemeinsam aufzustellen

Oben angekommen, werden alle Teile ausgelegt, im Gras bauen sie das dreieinhalb Meter lange Kreuz nach Christel Schmids exaktem Plan zusammen. Knapp zwei Stunden dauert das, dann bringen viele starke Arme und lange Stangen das Werk in die Senkrechte. Jetzt noch im Fundament verschrauben – und da steht es nun. Schlicht und doch prächtig. Die Gruppe klatscht und beglückwünscht sich und Erinnerungsfotos werden gemacht, denn so was passiert ja nicht alle Tage.

Ein Flachmann macht die Runde, und am Ende streichen die meisten nochmal über das glatte, duftende Holz, aber nicht so, als wäre es der Abschluss dieses Projekts, sondern erst der Anfang. „Jetzt wird jeder Aufstieg noch schöner“, freut sich Schönwolf, „egal ob im Sommer bei Wanderungen oder im Winter mit Schneeschuhen und Tourenski.“

BEHÜT' UNSER VIEH! Der 6. November ist für die Bauern ein Festtag: Mit Umritten und prächtigen Pferdegespannen ehren sie den heiligen Leonhard – einen französischen Einsiedler, der einer der beliebtesten Heiligen des Alpenland wurde.

Er und seine Freunde kennen den Berg inzwischen ganz genau. Bei den Touristen ist er jedoch noch unbekannt, er taucht zwar in den Wanderkarten auf, doch er steht auf keinem der Wegweiser erwähnt, die unten vom Tal aus verschiedene Touren anbieten. „Durch das weithin sichtbare Kreuz wird sich das ändern“, glaubt Christine, eine Helferin. „Und das ist fast wieder ein bisschen schade, denn bislang war dieser Berg ein Rückzugsgebiet für diejenigen, die in aller Ruhe auf dem Gipfel ihre Brotzeit machen wollten.“

Als das Kreuz fertig war, schloss sie ihre Werkstatt.

Die Handarbeit lohnte sich nicht mehr

Die 35-Jährige aus Augsburg kennt einen nicht ganz ungefährlichen Jägerweg auf der Nordseite des Berges, hinunter in Richtung Rappengschwendalpe, wo es in der Wintersaison nicht nur hausgemachte Kuchen gibt, sondern auch eine grandiose Käseplatte. Ihr Weg führt vorbei am Naturschutzgebiet, in dem Birk- und Auerhühner leben, durch einen dichten Wald, und manchmal, wenn sie Lust hat, setzt sie sich einfach auf einen Baumstumpf und schaut. Und atmet tief ein. Und schließt die Augen. Und schaut wieder.

„Was gibt es Schöneres auf der Welt“, sagt sie, „als einen Flecken Erde, der uns nicht nur körperlich fördert, sondern uns auch immer wieder daran erinnert, dass man dem Himmel dann besonders nah ist, wenn alles um einen herum wie ein Wunder wirkt!“

Wenn im Frühjahr am Tennenmooskopf der Schnee geschmolzen ist und der Viehhirte die hölzernen Verschläge seiner Alpe öffnet, dann soll am neuen Gipfelkreuz eine Bergmesse samt Segnung stattfinden. Christel Schmid, die Schreinerin, wird dann ganz bestimmt dabei sein, denn das Kreuz war das letzte Stück, das ihre Werkstatt verlassen hat. Tags darauf verkaufte sie ihre Maschinen, weil sich ihre Handarbeit nicht mehr gelohnt hat. Natürlich ist sie deswegen ein bisschen traurig gewesen.

Andererseits: Wann immer sie in Zukunft ins Allgäu fährt, wenn sie das Ostertal hinterläuft und die Gipfelkreuze sieht, auch ihres, dann ist das mehr als eine erfreulicher Anblick und ein Ziel vor Augen. Es ist ein Heimkommen.

Text: Peter Hummel • Fotos: Bernhard Huber

Schreiben Sie eine E-Mail an die RedaktionKLEINE GIPFELKREUZKUNDE

Gipfelkreuze findet man meist in katholisch geprägten Gegenden.

Deshalb steht zum Beispiel keines auf dem Gipfel des höchsten schottischen Berges Ben Nevis, auch nicht auf dem Mont Blanc, dem Mount Whitney oder dem K2. Dafür wehen etwa auf vielen Gipfeln tibetische Gebetsfahnen. Auf dem höchsten Berg Tunesiens, dem Diebel Chambi, ist ein Halbmond.

Während der Kreuzzüge wurden Gipfelkreuze oft als Markierung eingesetzt. Die weit einsehbaren Kreuze sollten den Nachkommenden den Weg zeigen.

Die Zugspitze, Deutschlands höchster Berg (2.962 m), erhielt 1871 ihr erstes Kreuz. Da stand das Gipfelkreuz auf Österreichs höchster Spitze, dem Großglockner (3.798 m), schon eine Weile. Er erhielt sein Gipfelkreuz im Jahr 1799.

In Bayern steht das größte Gipfelkreuz auf der Kampenwand: Es ist 12 Meter hoch.

Auf dem Gipfel der Buchsteinwand im Pillerseetal (Österreich) steht das größte begehbare Gipfelkreuz der Welt. Es wurde 2014 errichtet, ist 30 Meter hoch und es gibt darin sogar Räume für Hochzeiten, Seminare oder Ausstellungen.

WANDEREMPFEHLUNG

Hier geht’s zum Gipfelkreuz aus der Reportage:

Vom Wanderparkplatz Ostertal geht es über die Hollritzer Alpe aufs Hollritzer Eck (1669 m) und von dort auf das nur zehn Minuten entfernte Bleicherhornn (1662 m). Dann weiter auf den darunter liegenden Tennenmooskopf und schließlich hinunter ins Gunzesrieder Tal.

Dort, im Ortsteil Säge, unbedingt in der Alpe Gerstenbrändle einkehren und einen alten Bergkäse mitnehmen (das Pfund für 8 Euro). Die Kühe, aus deren Milch diese Spezialität von der Sennerin gemacht wird, grasen in unmittelbarer Nähe.

Insgesamt ist diese Tour rund 15,5 Kilometer lang, sehr gut ausgeschildert und die Wege sind befestigt. Allenfalls bei nasser Witterung kann es beim Abstieg vom Hollritzer Eck etwas matschig werden. Rund fünfeinhalb Stunden dauert die Tour, sie hat 600 Höhenmeter.

Die Tour liegt im Naturpark Allgäuer Nagelfluhkette, es darf also nicht abseits der Wege gegangen werden.

„Ang’spannt werdt!“

Leonhardifahrt

„Ang’spannt werdt!“

Ins Wirtshaus pressiert’s mehr als in die Kirch. Diese alte Regel haben in Bayern sogar die Rösser im Blut. In einem gewagten Trab donnern sie übers Kopfsteinpflaster der Bad Tölzer Marktstraße, hinter ihnen rumpeln die Wagen her. Selbst beim steilen Anstieg Richtung Stadttor lassen sich manche Gespanne nur mit Mühe zügeln.

Die Rosserer, die Pferde und Wagen lenken, haben alle Hände voll zu tun, um ihre Fracht sicher durch das enge Tor zu dirigieren und dann, vor der Maria-Hilf-Kirche auf dem Mühlfeld, das Gespann noch einmal zum Stehen zu bringen.

Fast sechs Stunden sitzen sie im kalten Regen

und beten einen Rosenkranz nach dem anderen

Ein letztes Mal halten die Tölzer Leonhardifahrer an, Wagen für Wagen empfangen Mensch und Tier vom Pfarrer den Abschlusssegen. „Großer Gott, wir loben dich“ spielt die Musi, und schon ein paar Meter weiter löst sich der Zug auf, die Wallfahrer klettern von ihren Wagen, spannen die Pferde aus und verteilen sich auf die umliegenden Wirtshäuser.

Im Pfarrheim Franzmühle treffen sich die Frauen aus dem Wagen Nummer 18, die Schalkfrauen aus Gaißach, also die Verheirateten aus dem Nachbarort. Die plötzliche Wärme rötet die Wangen von Maria Mayer. Fast sechs Stunden lang hat sie jetzt mit den anderen, im Tafelwagen vom Mooserhausl gesessen, meistens reglos, betend und singend bei kalten acht Grad – und geschüttet hat’s ganz erbärmlich. Aber Marias guter Laune konnte das Mistwetter nichts anhaben. „’S ist halt Leonhardi!“, sagt sie und lacht.

Leonhardi, so nennen sie in Bad Tölz den 6. November, den Gedenktag des heiligen Leonhard. Für die 32-jährige Bäuerin ist der Tag eine Herzensangelegenheit, für Leonhardi scheut sie keine Mühe und kein Wetter. In aller Herrgottsfrüh muss sie dafür raus: Schon seit vier Uhr ist sie auf den Beinen, denn zuerst müssen die allmorgendliche Stallarbeit und das Melken der Kühe erledigt sein, bevor es an die letzten Vorbereitungen für die Leonhardifahrt geht.

Draußen ist es noch stockfinster. Drinnen im Stall bekommen

Pia und Pipi Blümchen in die Schweife gebunden

Auch Marias Schwiegereltern sind schon auf, um mitzuhelfen, und natürlich auch ihr Mann, der Martin, denn er ist einer der Rosserer. Der Pfisterfranzl, so lautet sein Hofname, fährt wie jedes Jahr die Musikkapelle Gaißach, in der er das Waldhorn spielt. Unter den Leonhardifahrern ist der Mayer Martin ein alter Hase: Seit zwanzig Jahren lenkt er selbst das Gespann, seit mehr als hundert Jahren wird auf dem Hof der Brauch gepflegt. Im Tölzer Land werden die Ausfahrten zu Ehren des Heiligen seit 1856 veranstaltet.

„Wenn auf Leonhardi Regen fällt, ist’s mit dem Weizen schlecht bestellt“

(Bauernregel)

Fünf Uhr, draußen ist es noch stockdunkel. Maria steht in der Pferdebox von Pia und Pipi, bürstet die Schweife der hellbraunen Kaltblüter und flicht sie dann zu dicken Zöpfen, steckt sie hoch und verziert sie noch mit einem Rosensträußchen. Zuhauf liegen die kleinen Gebinde in einer Schachtel bereit, denn auch die Mähne der Tiere wird damit geschmückt, Strähne für Strähne.

Zu Ehren des Heiligen holen sie jedes Jahr

extra die Chrysantemen vom Berg

Schon am Wochenende vor Leonhardi sind die Musiker und ihre Frauen auf dem Pfisterfranzlhof zusammengekommen, um bei Kaffee und Kuchen die Blumen zu binden und den Wagen zu schmücken. Darum steht er heute früh schon längst mit grünen Tannenzweigen eingefasst und mit Chrysanthemen dekoriert in der Garage. Ein Kreuzbogen aus Almrausch umgibt die Statue des heiligen Leonhard an der Stirnseite des Wagens – zu Ehren des Heiligen wird die Pflanze jedes Jahr extra vom Berg geholt. Für Maria ist das etwas Selbstverständliches, denn schließlich ist der heilige Leonhard die Hauptperson an diesem Tag.

• Der Leonharditag am 6. November ist das angebliche Todesdatum des Einsiedlers, er starb im Jahr 559.

• Mancherorts zählt man ihn auch zu den Vierzehn Nothelfern – dafür fällt dann ein anderer Heiliger aus der Gruppe.

• Auch Gebärende bitten traditionell um seine Fürsprache.

Vom Hof her dringen Stimmen, Motorenbrummen und Pferdegetrappel herein: Marias Vater, ihr Bruder und ihre Schwester kommen aus dem benachbarten Lenggries an und bringen Hanni und Sterndl, die beiden anderen Pferde, die zusammen mit Pia und Pipi das Vierergespann vom Pfisterfranzlhof bilden.

Bei der Tölzer Leonhardifahrt sind ausschließlich Vierspänner zugelassen. Für Zweispänner, wie sie in vielen anderen Orten gefahren werden, geht es hier zu steil hinauf zur Kirche auf dem Kalvarienberg, zum Ziel der Wallfahrer. Fast wäre die Tradition der Tölzer Leonhardifahrt daran sogar gescheitert: Bis in die 1970er Jahre wurden auf den bayerischen Höfen kaum noch Pferde gehalten, die Zahl der Fuhrleute schrumpfte immer mehr. Nur ein einziger Tölzer Hof konnte damals noch ein Vierergespann stellen. Um den alten Brauch zu erhalten, tun sich die Bauern seither zusammen und spannen gemeinsam an. Auch die Vorreiter, die die Gespanne begleiten, kommen meist von Nachbarhöfen.

Langsam dämmert der Tag herauf. Die Musiker kommen an,

die Annemarie holt dem Buben noch schnell seinen Janker

Schon treffen sie auf dem Pfisterfranzlhof ein. Es ist sechse, als Maria gerade dabei ist, den Schweif von Hanni zu flechten. Ihre Schwester Barbara bürstet derweil den von Sterndl, Vater und Bruder nehmen sich der Mähnen an, jetzt werden alle Hände gebraucht, auch Orella und Onassis müssen noch zurechtgemacht werden, die Pferde der Vorreiter. Ein jeder weiß, wo er hinlangen muss, Hand in Hand wird gearbeitet, Gesprächsfetzen fliegen hin und her, auch viele Späße, die nur die Eingeweihten verstehen.

Leonhardi ist ein großer Tag – auch für die Kleinsten

Unter dem Schnurhut, der zur Tracht gehört, „darf nix hervorschauen, nicht einmal ein Pony“

Die Schweife der Rösser sind gebürstet, geflochten, hochgesteckt und geschmückt. Eine Kunst!

Langsam dämmert der Tag herauf, mittlerweile herrscht ein stetes Kommen und Gehen. Die Musiker trudeln ein, die Johanna bringt ihren Sohn Franz, einen der Trompeter, die Annemarie lässt ihren Sohn Seppi aussteigen und fährt nach einem prüfenden Blick in den wolkenverhangenen Morgenhimmel noch einmal los, um dem Bub seinen warmen Janker zu holen. Der Klarinettist entlockt seinem Instrument ein paar Probetöne, die fast feierlich durchs Gehöft hallen.

Um halb sieben sind die Pferde prächtig herausgeputzt, Zeit für eine Pause und ein letztes Aufwärmen. In der wohlig-warmen Küche der Mayers stehen Kaffee- und Teekannen auf dem großen Esstisch unterm Herrgottswinkel, dampfende Töpfe mit Wiener und Weißwürscht und Körbe mit frischen Semmeln. Dann geht’s auf.

Zu Leonhardi gibt es keinen Kutschbock,

der Rosserer schwingt sich aufs hintere linke Pferd

„Ang’spannt werdt!“ ruft Bauer Martin, und plötzlich sind alle auf den Beinen. Den großen Tafelwagen schieben sie aus der Garage, sie holen die Pferde aus den Boxen und führen sie vors Gefährt. Alles passiert ruhig, doch es liegt eine leichte Anspannung in der Luft.

Es ist ein kritischer Moment, wenn die Pferde vor den Wagen gespannt werden, alle Zuschauer halten vorsichtig Abstand. Hanni und Sterndl, die beiden Schwarzen, die direkt vor dem Wagen gehen, sind leicht nervös. Aber Pia und Pipi, die ersten des Gespanns, lassen sich davon nicht anstecken.

3 BESONDERE RITTE UND FAHRTEN

1 Bei der Leonhardifahrt in Bad Tölz bewundern jedes Jahr um die 20.000 Besucher die Pferdegespanne.

2 Schon 1442 gingen die Leute in Kreuth auf Leonhardifahrt – eine ältere gibt’s wohl nirgends.

3 Das niederösterreichische Klein-Harras lässt den Brauch wieder aufleben: Seit 2010 gibt es hier einen kleinen Leonhardiritt.